鬼蜘蛛の網の片隅から › 雑記帳

2023年07月17日

肋間筋損傷のその後

7月6日の肋間筋損傷の記事で、「2週間くらいは覚悟した方がよさそうだ」と書いた。その後の経過を記しておきたい。

まず、肋間筋損傷の痛みは11日頃までほとんど変わらなかった。寝返りを打ったり、ベッドから起き上がる時が特に痛い。あまり痛みが出ないような起き方や姿勢を工夫していたが、それでも時々「いたたた・・・」とやってしまう。そうすると、その後しばらく具合が悪い。それだけではなく、両手を前に出して手を洗うとか、食器洗いのような動作が痛くてできない。手や顔を洗うのも片手で何とかやっていた。つまり、家事がろくにできない状態だった。

それが、変化が現れたと感じたのは13日頃だった。つまり、痛みを感じてから2週間近く経った頃。寝返りやベッドから起き上がるのが楽になってきたと感じた。14日には両手で手や顔を洗えるようになった。少しずつ良くなっていくと思っていたけれど、ある日を境に急に回復に向かうという感じだ。そして15日くらいには、ほぼ普通の生活ができるような状態になってきた。やはり、2週間というのは回復の目安のようだ。

痛みが全くなくなったという訳ではないが、今は痛いといっても軽い筋肉痛程度。そんなわけで、16日から庭の草取りも再開した。暑くなり、雨も降って、雑草がすごい勢いで伸びる季節なので、何回かに分けてやらないと終わらない。まだまだ油断は禁物だが、無理しない程度にやっていこうと思う。

ご心配いただいた皆様、ありがとうございました!

まず、肋間筋損傷の痛みは11日頃までほとんど変わらなかった。寝返りを打ったり、ベッドから起き上がる時が特に痛い。あまり痛みが出ないような起き方や姿勢を工夫していたが、それでも時々「いたたた・・・」とやってしまう。そうすると、その後しばらく具合が悪い。それだけではなく、両手を前に出して手を洗うとか、食器洗いのような動作が痛くてできない。手や顔を洗うのも片手で何とかやっていた。つまり、家事がろくにできない状態だった。

それが、変化が現れたと感じたのは13日頃だった。つまり、痛みを感じてから2週間近く経った頃。寝返りやベッドから起き上がるのが楽になってきたと感じた。14日には両手で手や顔を洗えるようになった。少しずつ良くなっていくと思っていたけれど、ある日を境に急に回復に向かうという感じだ。そして15日くらいには、ほぼ普通の生活ができるような状態になってきた。やはり、2週間というのは回復の目安のようだ。

痛みが全くなくなったという訳ではないが、今は痛いといっても軽い筋肉痛程度。そんなわけで、16日から庭の草取りも再開した。暑くなり、雨も降って、雑草がすごい勢いで伸びる季節なので、何回かに分けてやらないと終わらない。まだまだ油断は禁物だが、無理しない程度にやっていこうと思う。

ご心配いただいた皆様、ありがとうございました!

タグ :肋間筋損傷

2023年07月06日

肋間筋損傷で休養

先週の金曜日、つまり6月30日の夕方から左胸の脇に鈍痛を感じるようになった。その日の朝に庭の草取り、草刈りをちょっと頑張ったのでそれによる筋肉痛かなとその時は気にも留めなかった。翌日は痛みがさらに強くなったが、筋肉痛なら2、3日すれば治るだろうと楽観していた。

しかし、3日経っても4日経っても痛みはなくならない。そこで思い当たったのが、6月29日のこと。この日の朝、ちょっと重い物をいくつか持ち上げたことを思い出した。といっても、凄く重い物を力いっぱい持ち上げたわけではない。私にとってはちょっと重めのものを数個、持ち上げただけ。で、それによる遅発性筋肉痛だろうと思い至った。

ただ、この痛みは普通の筋肉痛と違いかなり辛い。上半身をかがめたり捻るような動きをすると、まるで脚を攣ったときのような激しい痛みが走る。咳やくしゃみをしてもかなり痛い。そして胸が締め付けられるように息苦しい。横になっているのが一番楽なのだが、寝返りを打とうとすると物凄く痛い。ベッドに横になろうとしたりベッドから起き上がろうとしても痛みが走る。かなり辛い。いったいこれは何だ?

ということで痛みが生じてから5日目にネットで検索しまくった。そして判明したのが肋間筋損傷だった。

肋間筋損傷を早く治す方法は?原因から今すぐやるべき4つの対処法まで

肋間筋損傷とは、肋間筋の肉離れらしい。治るまでの日数は筋肉の損傷の程度によるようだが、5日経ってもちっとも治らないというのが納得いった。2週間くらいは覚悟した方がよさそうだ。

そして、体験談を綴ったブログが出てきた。

肋間筋損傷が超痛い

これを読むと、私の症状と一致する。しかし、ちょっと重い物を持ったり、風邪で咳が続いたり、体を急にひねっただけで、こんな大変なことになるとは知らなかった。

というわけで、昆虫がいろいろ出てきて楽しい季節だというのに散歩はお休み。草がどんどんのびる季節だというのに庭の草取りもお休み。あまり無理をしないように、横になったり起きたりの生活をしている。デスクワークならできないこともないが、長時間はやはりしんどい。体を動かす家事は辛いのでかなりサポっている。そして、痛みがあまり生じない姿勢や動き方について試行錯誤。

私は大病はしたことがないが、五十肩は2回やり、かなりひどい労作性頭痛、手指と手首の骨折も経験した。そして、今回は肋間筋損傷。長く生きているといろいろあるけれど、まあ仕方ない。痛みが治まるまで無理をせず、できるだけ安静にして過ごそうと思う。

しかし、3日経っても4日経っても痛みはなくならない。そこで思い当たったのが、6月29日のこと。この日の朝、ちょっと重い物をいくつか持ち上げたことを思い出した。といっても、凄く重い物を力いっぱい持ち上げたわけではない。私にとってはちょっと重めのものを数個、持ち上げただけ。で、それによる遅発性筋肉痛だろうと思い至った。

ただ、この痛みは普通の筋肉痛と違いかなり辛い。上半身をかがめたり捻るような動きをすると、まるで脚を攣ったときのような激しい痛みが走る。咳やくしゃみをしてもかなり痛い。そして胸が締め付けられるように息苦しい。横になっているのが一番楽なのだが、寝返りを打とうとすると物凄く痛い。ベッドに横になろうとしたりベッドから起き上がろうとしても痛みが走る。かなり辛い。いったいこれは何だ?

ということで痛みが生じてから5日目にネットで検索しまくった。そして判明したのが肋間筋損傷だった。

肋間筋損傷を早く治す方法は?原因から今すぐやるべき4つの対処法まで

肋間筋損傷とは、肋間筋の肉離れらしい。治るまでの日数は筋肉の損傷の程度によるようだが、5日経ってもちっとも治らないというのが納得いった。2週間くらいは覚悟した方がよさそうだ。

そして、体験談を綴ったブログが出てきた。

肋間筋損傷が超痛い

これを読むと、私の症状と一致する。しかし、ちょっと重い物を持ったり、風邪で咳が続いたり、体を急にひねっただけで、こんな大変なことになるとは知らなかった。

というわけで、昆虫がいろいろ出てきて楽しい季節だというのに散歩はお休み。草がどんどんのびる季節だというのに庭の草取りもお休み。あまり無理をしないように、横になったり起きたりの生活をしている。デスクワークならできないこともないが、長時間はやはりしんどい。体を動かす家事は辛いのでかなりサポっている。そして、痛みがあまり生じない姿勢や動き方について試行錯誤。

私は大病はしたことがないが、五十肩は2回やり、かなりひどい労作性頭痛、手指と手首の骨折も経験した。そして、今回は肋間筋損傷。長く生きているといろいろあるけれど、まあ仕方ない。痛みが治まるまで無理をせず、できるだけ安静にして過ごそうと思う。

タグ :肋間筋損傷

2023年05月15日

きままなる旅に思う

5月になり、木々の枝先には日に日に明るい緑が広がっていく。この季節になると、萩原朔太郎の「旅上」という詩を思い出す。

旅上

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりに遠し

せめては新しき背廣をきて

きままなる旅にいでてみん。

汽車が山道をゆくとき

みづいろの窓によりかかりて

われひとりうれしきことをおもはむ

五月の朝のしののめ

うら若草のもえいづる心まかせに。

この詩は1925年に発行された「純情小曲集」に収められている。萩原朔太郎は1886年生まれだから、おそらく30代の頃の作品だろう。今からおよそ100年前の詩だ。

木々が芽吹いてまぶしい緑に包まれる春の日、新しい背広を身にまとい、ふと思いついたようにきままな旅に出かける。汽車はもちろん蒸気機関車で車輪の音がゴットンゴットンと響き、座席は硬く座り心地は悪い。でもそれは当たり前のことで、気にもならない。都会の喧騒を離れて自由になれることが何よりも嬉しい。そして山あいの光景を眺めながらひとり旅に思いをはせる・・・。

私は若い時にこの詩を知ったのだが、情景が目に浮かぶだけではなく、自分自身が同じように汽車に乗っている気持ちになった。私の子どもの頃はまだ蒸気機関車が走っており、規則的な車輪の音は今も脳裏に残っている。学生時代(たぶん萩原朔太郎がこの詩を書いてから半世紀ほどたった頃)でも、まだこの「旅上」に近い旅行はできたように思う。さすがに蒸気機関車はなくなっていたが長距離の鈍行列車や急行列車は健在だったし、週末に思い立ったようにふらりと野や山に出かけることもあった。携帯電話などというものに振り回されることもなかった。

私がはじめて遠出の一人旅に出かけたのは、大学2年のときの北海道旅行。周遊券を買い、東京から北海道までの列車は指定をとったが、北海道内は急行の自由席や鈍行列車で移動し、宿は主にユースホステルに前日に電話をして泊まっていた。一応計画は立てたけれど、けっこうきままな旅だった。その後も、似たような旅は何回かしている。

しかし、今はどうだろう? ちょっと遠出するとなれば、ネットで飛行機や列車の指定席を予約し、ホテルを予約する。乗り物は空調が効いているし座席の座り心地も良く快適だが、窓は開かない。新幹線などは速度が速すぎて近くの風景は飛ぶように流れ、のんびりと景色を楽しむという感じではない。かつての鈍行列車のように、ボックス席で見知らぬ人と語らうこともない。

亡き母は、父が亡くなってから東京(高尾)からお墓のある上諏訪まで中央本線の鈍行列車で往復するという一日がかりのお墓参りをしていた。母も特急で行くよりものんびりと鈍行列車で行くのが性に合っていたようだ。その気持ちはとても良く分かる。しかし、今は高尾から上諏訪まで乗り換えなしで日帰りで往復できる列車はなくなってしまった。そして特急の「あずさ」は自由席もなくなった。

以前、母と私と娘2人の4人で、上諏訪への墓参、霧ヶ峰散策、そして志賀高原へと旅行をしたことがあったが、この時も鈍行列車を利用しての旅だった。志賀高原からの帰りは思いつきでバスで草津白根を経由して草津に行き、吾妻線と高崎線を乗りついで帰った。列車の予約などをしていないからこそできる気ままな旅だったと思う。

昨今は時間短縮や快適さは増してきたが、料金は上がる一方で貧乏旅行ができなくなってきている。そして自由できままな旅もどんどん遠のいているように思う。私のような田舎住まいの高齢者はこういう変化になかなかついていけないし、新幹線や特急ばかりの旅は情緒もなく寂しく思う。

果たして速さや快適さばかり追い求めることが本当に幸せなのだろうか? のんびりとした暮らしやきままな旅だって大切なんじゃなかろうか? 萩原朔太郎の「旅上」を思い出すたびに、利便性を追い求めた人類は、何か大切なものを失ってしまったように思えてならない。ゆったりと流れる時間、移りゆく自然の風景を愛おしむ心、予定にとらわれないきままさ、見知らぬ他者との交流などといったものを・・・。

旅上

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりに遠し

せめては新しき背廣をきて

きままなる旅にいでてみん。

汽車が山道をゆくとき

みづいろの窓によりかかりて

われひとりうれしきことをおもはむ

五月の朝のしののめ

うら若草のもえいづる心まかせに。

この詩は1925年に発行された「純情小曲集」に収められている。萩原朔太郎は1886年生まれだから、おそらく30代の頃の作品だろう。今からおよそ100年前の詩だ。

木々が芽吹いてまぶしい緑に包まれる春の日、新しい背広を身にまとい、ふと思いついたようにきままな旅に出かける。汽車はもちろん蒸気機関車で車輪の音がゴットンゴットンと響き、座席は硬く座り心地は悪い。でもそれは当たり前のことで、気にもならない。都会の喧騒を離れて自由になれることが何よりも嬉しい。そして山あいの光景を眺めながらひとり旅に思いをはせる・・・。

私は若い時にこの詩を知ったのだが、情景が目に浮かぶだけではなく、自分自身が同じように汽車に乗っている気持ちになった。私の子どもの頃はまだ蒸気機関車が走っており、規則的な車輪の音は今も脳裏に残っている。学生時代(たぶん萩原朔太郎がこの詩を書いてから半世紀ほどたった頃)でも、まだこの「旅上」に近い旅行はできたように思う。さすがに蒸気機関車はなくなっていたが長距離の鈍行列車や急行列車は健在だったし、週末に思い立ったようにふらりと野や山に出かけることもあった。携帯電話などというものに振り回されることもなかった。

私がはじめて遠出の一人旅に出かけたのは、大学2年のときの北海道旅行。周遊券を買い、東京から北海道までの列車は指定をとったが、北海道内は急行の自由席や鈍行列車で移動し、宿は主にユースホステルに前日に電話をして泊まっていた。一応計画は立てたけれど、けっこうきままな旅だった。その後も、似たような旅は何回かしている。

しかし、今はどうだろう? ちょっと遠出するとなれば、ネットで飛行機や列車の指定席を予約し、ホテルを予約する。乗り物は空調が効いているし座席の座り心地も良く快適だが、窓は開かない。新幹線などは速度が速すぎて近くの風景は飛ぶように流れ、のんびりと景色を楽しむという感じではない。かつての鈍行列車のように、ボックス席で見知らぬ人と語らうこともない。

亡き母は、父が亡くなってから東京(高尾)からお墓のある上諏訪まで中央本線の鈍行列車で往復するという一日がかりのお墓参りをしていた。母も特急で行くよりものんびりと鈍行列車で行くのが性に合っていたようだ。その気持ちはとても良く分かる。しかし、今は高尾から上諏訪まで乗り換えなしで日帰りで往復できる列車はなくなってしまった。そして特急の「あずさ」は自由席もなくなった。

以前、母と私と娘2人の4人で、上諏訪への墓参、霧ヶ峰散策、そして志賀高原へと旅行をしたことがあったが、この時も鈍行列車を利用しての旅だった。志賀高原からの帰りは思いつきでバスで草津白根を経由して草津に行き、吾妻線と高崎線を乗りついで帰った。列車の予約などをしていないからこそできる気ままな旅だったと思う。

昨今は時間短縮や快適さは増してきたが、料金は上がる一方で貧乏旅行ができなくなってきている。そして自由できままな旅もどんどん遠のいているように思う。私のような田舎住まいの高齢者はこういう変化になかなかついていけないし、新幹線や特急ばかりの旅は情緒もなく寂しく思う。

果たして速さや快適さばかり追い求めることが本当に幸せなのだろうか? のんびりとした暮らしやきままな旅だって大切なんじゃなかろうか? 萩原朔太郎の「旅上」を思い出すたびに、利便性を追い求めた人類は、何か大切なものを失ってしまったように思えてならない。ゆったりと流れる時間、移りゆく自然の風景を愛おしむ心、予定にとらわれないきままさ、見知らぬ他者との交流などといったものを・・・。

2023年04月02日

湯シャンを始めてみた

私は合成洗剤を使わない生活をしている。健康や環境に良くないからだが、香料もダメなので洗濯も台所も無香料の粉石鹸を使っている。もちろん髪も合成洗剤では洗いたくないので、いわゆるシャンプーはもう何十年も使っていない。以前は石鹸シャンプーを使っていたこともあるがそれも止め、その後は固形石鹸で洗っていた。ただ、石鹸で洗うだけだとどうしても髪がパサつくので添加物の少ない石鹸シャンプー用リンスも使っていた。

そして最近、ツイッターで「湯シャン」のことを知った。要はシャンプーや石鹸を使わずお湯だけで髪を洗うという方法だ。髪に限らず、ほとんどの汚れはお湯で洗うだけでとれるという。考えてみたら、人がシャンプーで髪を洗うようになったのは比較的近年のことだ。もともと人の体は洗剤で洗わなければならないようにはできていないはずだ。そこで、湯シャンにしてみることにした。

髪をお湯で洗っているときはベタつきが気になるのだけれど、乾くとベタつきは全く気にならなくなり、むしろスベスベした感じになる。もちろんリンスは不要。今まで石鹸で髪を洗ったあとにリンスが必要だったということは、必要以上に脂を落としてしまっていたからに他ならない。お湯で汚れだけ落として天然の皮脂はそのまま生かせばいいというだけの話。

湯シャンに変えてからまだ3週間ほどしか経っていないが、抜け毛も少し減ったような気がするし、フケも出ない。洗うのも簡単だし、何の問題もない。とりあえずこのまま続けてみたい。

それから石鹸で体を洗うのも止め、シャワーをかけながら手で洗うだけにしてみた。というのも、やはり石鹸で皮脂をとりすぎてしまうと、肌に良くないと思えてきたからだ。30年くらい前からだと記憶しているが、私は寒い季節にストッキングやズボンをはいて歩くと、太ももがかゆくなるようになった。おそらく皮膚が乾燥し摩擦によってかゆみが出るのだろう。仕方がないので、化粧水や保湿クリームを塗ってしのいでいた。これも石鹸で皮脂をとりすぎたことが原因ではないかと思えてならない。

最近は入浴後にマグネシウムオイルを塗っているので脚のかゆみはなくなったが、石鹸で皮脂を落として化粧水やクリームで保湿するのなら、石鹸を使うのをやめればよかっただけではないかと思えてきた。

現代人は「清潔」を求めすぎて、洗剤を使いすぎていると思えてならない。しかも、最近はお風呂ではボディーソープ、手洗いはハンドソープと、直接身体に使うものでも石鹸から合成洗剤にどんどん変わっている。経皮毒は大丈夫なのだろうか? 私は健康や環境のことを考えたらとてもこれらを使う気にはなれないが、なぜか全く気にしない人ばかりだ。ホテルに泊まっても合成洗剤だらけなので、旅行をするときにも固形石鹸を必ず持参するようにしている。

そして最近、ツイッターで「湯シャン」のことを知った。要はシャンプーや石鹸を使わずお湯だけで髪を洗うという方法だ。髪に限らず、ほとんどの汚れはお湯で洗うだけでとれるという。考えてみたら、人がシャンプーで髪を洗うようになったのは比較的近年のことだ。もともと人の体は洗剤で洗わなければならないようにはできていないはずだ。そこで、湯シャンにしてみることにした。

髪をお湯で洗っているときはベタつきが気になるのだけれど、乾くとベタつきは全く気にならなくなり、むしろスベスベした感じになる。もちろんリンスは不要。今まで石鹸で髪を洗ったあとにリンスが必要だったということは、必要以上に脂を落としてしまっていたからに他ならない。お湯で汚れだけ落として天然の皮脂はそのまま生かせばいいというだけの話。

湯シャンに変えてからまだ3週間ほどしか経っていないが、抜け毛も少し減ったような気がするし、フケも出ない。洗うのも簡単だし、何の問題もない。とりあえずこのまま続けてみたい。

それから石鹸で体を洗うのも止め、シャワーをかけながら手で洗うだけにしてみた。というのも、やはり石鹸で皮脂をとりすぎてしまうと、肌に良くないと思えてきたからだ。30年くらい前からだと記憶しているが、私は寒い季節にストッキングやズボンをはいて歩くと、太ももがかゆくなるようになった。おそらく皮膚が乾燥し摩擦によってかゆみが出るのだろう。仕方がないので、化粧水や保湿クリームを塗ってしのいでいた。これも石鹸で皮脂をとりすぎたことが原因ではないかと思えてならない。

最近は入浴後にマグネシウムオイルを塗っているので脚のかゆみはなくなったが、石鹸で皮脂を落として化粧水やクリームで保湿するのなら、石鹸を使うのをやめればよかっただけではないかと思えてきた。

現代人は「清潔」を求めすぎて、洗剤を使いすぎていると思えてならない。しかも、最近はお風呂ではボディーソープ、手洗いはハンドソープと、直接身体に使うものでも石鹸から合成洗剤にどんどん変わっている。経皮毒は大丈夫なのだろうか? 私は健康や環境のことを考えたらとてもこれらを使う気にはなれないが、なぜか全く気にしない人ばかりだ。ホテルに泊まっても合成洗剤だらけなので、旅行をするときにも固形石鹸を必ず持参するようにしている。

タグ :湯シャン

2023年03月01日

この冬の冷え対策

三月に入って気温も上がり、昨日と今日は気温もプラスになって道路の雪が解け始めた。ようやく厳しい寒さも終わりに近づいたようで、ちょっとほっとする(とは言っても数十年前に比べたら明らかに暖かくなっている)。

私の居住地では、厳冬期の最低気温はマイナス20度以下になるし、最高気温もマイナス10度前後だったりする。我が家は高気密・高断熱住宅で、暖房器具は1階の居間に灯油ストーブが1台あるだけだ。居間の暖気が階段から2階に上がることで家中を暖める造りになっている。とは言うものの、厳冬期は2階の室温はどうしても低めになる。特に、曇りや雪で日差しが入らない日は、室温が20度を下回る。そんな日は、2階でデスクワークをしているとどうしても足先が冷えてくる。

特に、寝る前に足が冷えてしまうと、なかなか寝付くことができない。そんなわけで、昨年の冬までは、就寝時に湯たんぽが欠かせなかった。また、デスクワークの際には古いダウンジャケットに湯たんぽを入れてそこに足を乗せて温めたりしていた。湯たんぽは昼も夜も大活躍だった。ところが、この冬は湯たんぽなしで乗り切っている。その秘訣は二つほどある。

一つは、お風呂に塩化マグネシウムを入れるようになったことがある。塩化マグネシウムは豆腐の凝固剤である「にがり」の主成分だ。これをお風呂に入れるようになったのは、マグネシウム摂取が目的だった。

私は、コロナ騒動をきっかけに免疫力の強化が大事であることを知り、2021年頃からビタミンC、D、亜鉛のサプリメントを飲み始めた。その後、マグネシウムが非常に重要であることを知った。ビタミンDの活性化や吸収にはマグネシウムが必要とされ、サプリメントでビタミンDを摂取するならマグネシウムを補う必要があるという。マグネシウムはサプリメントやにがりで摂取できるのだが、私は経口摂取だとお腹を壊してしまう。マグネシウムは経皮吸収もできるので、お風呂に入れて経皮吸収することにした。マグネシウム入りのお風呂は湯冷めしにくく、お風呂から上がった後もしばらく体がぽかぽかしている。

もう一つは「靴下サプリ」という商品名のハイソックスを履くようになったことがある。娘からプレゼントで貰ったのだが、これがとても暖かい。足首のツボである「三陰交」を温熱素材で温めるので暖かいらしい。洗い替え用に2足買いたして毎日履いている(厚手で摩擦に弱いため室内専用)のだが、これを履くようになってからは、2階でデスクワークをしていてもあまり足が冷えなくなった。

また、足が冷えて眠れないときは、足先よりも足首が冷えていることが多い。そして足首が冷えてしまうと布団に入ってもなかなか温まらない。そこで、寝るときにレッグウォーマーを履いてみたら、これも効果がある。そんなわけで、この冬は湯たんぽに頼らなくても済むようになった。

今も「陰謀論」だという人が多いが、コロナ騒動はどう考えても人為的につくり出されたものだろう。ウイルスの研究所起源説もようやくマスコミが報じ始めた。世界中の人にワクチンを打たせるために、人工ウイルスがばら撒かれたというのが真相なのだと思う。

日本人は初めから新型コロナの被害が小さく、マスクや消毒などの感染対策も不要だったしワクチンも不要だった。ところが、巨額の税金を使ってその不要な対策をしたことで、死者が激増し出生数も低下した。左派やリベラルと言われる人達の多くが、逆効果で人権侵害の感染対策を支持した。本当に狂った3年間だったが、この馬鹿げた騒動もそろそろ終わりだろう。

この騒動で得るものあったとするなら、個人的にはサプリなどによる免疫強化の大切さを知り、セルフEAT(Bスポット)で慢性上咽頭炎が治ったことだろう。そして、空気感染する感染症にはマスクや消毒など無意味である(むしろ逆効果)ことも知った。コロナ騒動がなければ、マグネシウム風呂が身体を温めることも知らなかっただろう。

私の居住地では、厳冬期の最低気温はマイナス20度以下になるし、最高気温もマイナス10度前後だったりする。我が家は高気密・高断熱住宅で、暖房器具は1階の居間に灯油ストーブが1台あるだけだ。居間の暖気が階段から2階に上がることで家中を暖める造りになっている。とは言うものの、厳冬期は2階の室温はどうしても低めになる。特に、曇りや雪で日差しが入らない日は、室温が20度を下回る。そんな日は、2階でデスクワークをしているとどうしても足先が冷えてくる。

特に、寝る前に足が冷えてしまうと、なかなか寝付くことができない。そんなわけで、昨年の冬までは、就寝時に湯たんぽが欠かせなかった。また、デスクワークの際には古いダウンジャケットに湯たんぽを入れてそこに足を乗せて温めたりしていた。湯たんぽは昼も夜も大活躍だった。ところが、この冬は湯たんぽなしで乗り切っている。その秘訣は二つほどある。

一つは、お風呂に塩化マグネシウムを入れるようになったことがある。塩化マグネシウムは豆腐の凝固剤である「にがり」の主成分だ。これをお風呂に入れるようになったのは、マグネシウム摂取が目的だった。

私は、コロナ騒動をきっかけに免疫力の強化が大事であることを知り、2021年頃からビタミンC、D、亜鉛のサプリメントを飲み始めた。その後、マグネシウムが非常に重要であることを知った。ビタミンDの活性化や吸収にはマグネシウムが必要とされ、サプリメントでビタミンDを摂取するならマグネシウムを補う必要があるという。マグネシウムはサプリメントやにがりで摂取できるのだが、私は経口摂取だとお腹を壊してしまう。マグネシウムは経皮吸収もできるので、お風呂に入れて経皮吸収することにした。マグネシウム入りのお風呂は湯冷めしにくく、お風呂から上がった後もしばらく体がぽかぽかしている。

もう一つは「靴下サプリ」という商品名のハイソックスを履くようになったことがある。娘からプレゼントで貰ったのだが、これがとても暖かい。足首のツボである「三陰交」を温熱素材で温めるので暖かいらしい。洗い替え用に2足買いたして毎日履いている(厚手で摩擦に弱いため室内専用)のだが、これを履くようになってからは、2階でデスクワークをしていてもあまり足が冷えなくなった。

また、足が冷えて眠れないときは、足先よりも足首が冷えていることが多い。そして足首が冷えてしまうと布団に入ってもなかなか温まらない。そこで、寝るときにレッグウォーマーを履いてみたら、これも効果がある。そんなわけで、この冬は湯たんぽに頼らなくても済むようになった。

今も「陰謀論」だという人が多いが、コロナ騒動はどう考えても人為的につくり出されたものだろう。ウイルスの研究所起源説もようやくマスコミが報じ始めた。世界中の人にワクチンを打たせるために、人工ウイルスがばら撒かれたというのが真相なのだと思う。

日本人は初めから新型コロナの被害が小さく、マスクや消毒などの感染対策も不要だったしワクチンも不要だった。ところが、巨額の税金を使ってその不要な対策をしたことで、死者が激増し出生数も低下した。左派やリベラルと言われる人達の多くが、逆効果で人権侵害の感染対策を支持した。本当に狂った3年間だったが、この馬鹿げた騒動もそろそろ終わりだろう。

この騒動で得るものあったとするなら、個人的にはサプリなどによる免疫強化の大切さを知り、セルフEAT(Bスポット)で慢性上咽頭炎が治ったことだろう。そして、空気感染する感染症にはマスクや消毒など無意味である(むしろ逆効果)ことも知った。コロナ騒動がなければ、マグネシウム風呂が身体を温めることも知らなかっただろう。

2022年12月31日

2022年の終わりに

コロナ騒動なるものが始まって3年が経った。日本で騒がれはじめた2020年のはじめは、私も恐ろしい感染症が流行り始めたと戦々恐々としたが、その年の春にBCG仮説を知ってから「何か変?」と思うようになり、この騒動のおかしさに気づいた。

何かおかしいと思いながら見れば、コロナ騒動は不可解なことの連続だ。コロナ流行が始まってすぐに立ち上げられたジョンズ・ホプキンス大学の感染状況を伝えるウエッブサイト(ジョンズ・ホプキンス大学についてはこちらを参照していただきたい)。開発者であるキャリー・マリス博士が感染症の診断に用いてはならないと言っていたPCR検査が世界中で開始(しかもキャリーマリス氏はコロナ騒動が始まる直前に肺炎で亡くなっているが、不審死という説もある)。陽性というだけで感染者。武漢の研究所流出(人工ウイルス)説の否定。さほど死者が出ていないにも関わらず(日本は2020年は超過死亡マイナス)感染症2類相当に指定。マスク着用や消毒の強要。行動抑制。毎日の陽性者数や死者数の報道。イベルメクチンの治療薬としての効果の否定(実際には効果があることはほぼ間違いない)。YouTube、ツイッターやフェイスブックなどでの言論統制や国のサイトへの誘導。ウイルスの研究所起源説や陰謀論の否定・・・数え上げたらきりがない。

2021年にワクチン接種が始まったが、当初から「これは怪しい」と直感した。流行が始まってから1年足らずで2か月程度の治験しかしていないワクチンなのに緊急使用許可が下りて世界中で接種開始。しかもmRNAワクチンは動物実験でも成功していない代物。税金による無料のワクチン接種。接種券にロット番号が記載され接種歴はマイナンバーとひも付け。今までなら接種後に何人かの死者が出たら中止になっていたはずだが、まったくそのような気配がない。常軌を逸した事態が進行している。そもそも日本でのコロナ死者は少なく、ワクチン自体が必要とは思えない状況だったのに・・・。

それにも関わらず国も自治体も、大多数の国会議員も治験中で中長期的なリスクが全く分からないワクチンを推奨した。そしてマスコミもリスクを伝えることなく推奨報道ばかりした。その結果何が起きたか? 以下のスナメリオさんのブログ「泣いて生まれてきたけれど」の『報告は氷山の一角!コロナワクチン接種後の副反応、死亡のツイートが多すぎて旋律』シリーズを読めば、どれほどの被害が出ているのかが分かる。そして、それらの事実をマスコミが報じることはない。

泣いて生まれてきたけれど

こうした健康被害が生じる可能性は免疫学者であり分子生物学者である荒川央博士が2020年の春からブログで警告してきたし、実際にその通りになってきている。接種をしてから危険性が分かったのではなく、はじめから指摘されていたことだ。

荒川央さんのブログ

2022年はコロナワクチンが極めて危険であるということが明白になった年だと思っている。打てば打つほど感染が拡大するし、接種者からは揮発性と思われる物質が排出されており、非接種者がそれによって健康被害を受けるといういわゆるシェディングも間違いないだろう。そして、打つたびに増える原因不明の超過死亡。こうした事実だけをとっても、あまりに不可解なワクチンだ。

実際、ワクチン接種後死亡した遺族が被害者遺族の会を結成し、集団訴訟を予定している。当初はワクチンを打てば集団免疫ができて流行が収まると言われていたのに、国民の8割もが接種しても感染拡大が続いている。コロナワクチンは感染抑制どころか感染を促進させ、重症化予防効果もなく、人の免疫を抑制して様々な病気を誘発することが次第に明らかになった。それにも関わらず、政府もマスコミも「打て打て」を繰り返す一年だった。一方で、欧米などでは人々はこのワクチンのおかしさを見抜き、もはやブースター接種をする人はほとんどいないようだ。フロリダ州ではコロナワクチンの接種が犯罪であるとして大陪審が始まった。ワクチンを打ちまくっていた日本人も、おそらく来年はこのワクチンのおかしさに気づくのではなかろうか。あまりに遅すぎるとは思うが・・・。

結局、陰謀論だと言われて批判されてきたことが、現実になっている。私は陰謀論者と言われようが嘘つきと言われようが、このコロナ騒動はほぼ間違いなく意図されたものだろうと思っている。世界経済フォーラムの提唱するグレートリセットへの火ぶたが切られたということだろう。パンデミックを理由に人々の人権を制限し、マスコミを利用して恐怖を煽ってワクチンを打たせる。人に備わっている免疫を破壊して免疫不全を引き起こし死に至らしめる。若者を不妊にして人口増加を抑える。そしてウクライナの戦争も、物価高もグレートリセットの流れに組み込まれたものとしか思えない。

日本ではムーンショットという計画が内閣府のホームページに掲載されているが、いったいどれほどの人がこの計画を知っているのだろう? これももちろんグレートリセットと連動したものだろう。ワクチンに接種によってこれから極端な少子化・労働者人口減少の社会が到来する。それを見込んでの計画としか考えられない。気持ちが悪いのは、グレートリセットと同様に「人々の幸福」を謳っていることだ。幸福という人参をぶら下げて、ごく一部の人がその他の人々を監視・管理・支配する世界へと誘導していくというのがこれらの計画の最終目的だろう。

健康保険証や運転免許証をマイナンバーカードと一体化し、銀行口座とのひもづけも計画されている。個人情報を一元管理し、監視を強化していくのだろう。恐ろしい時代がやってきたものだと背筋が寒くなる。このままのほほんと過ごしていたら、人権もない監視社会、管理社会へと移行していくに違いない。

こんな馬鹿げた計画を阻止できるとしたら、私たち一人ひとりが気づいて抵抗するしかない。まずは、コロナ検査もマスクもワクチン接種もやめるということ。こんな計画がつくられたのは、地球の資源を使い放題にして経済成長を目指した資本主義は間違っていたからに他ならない。永遠の成長などあり得ないし、それを続けていたなら有限の地球は破綻する。私たちが目指すべきは、資本主義に終止符を打って定常経済へと移行し、これ以上の環境破壊を止め、貧富の差をなくし、食糧自給率を高め、自然エネルギーを利用した協力的な社会を構築していくことしかないと思う。果たして人類はそういう選択ができるのだろうか? 困難ではあるけれど、目指さねばならないし、これからは私たちの主体性が試される時代になるのだと思う。

何かおかしいと思いながら見れば、コロナ騒動は不可解なことの連続だ。コロナ流行が始まってすぐに立ち上げられたジョンズ・ホプキンス大学の感染状況を伝えるウエッブサイト(ジョンズ・ホプキンス大学についてはこちらを参照していただきたい)。開発者であるキャリー・マリス博士が感染症の診断に用いてはならないと言っていたPCR検査が世界中で開始(しかもキャリーマリス氏はコロナ騒動が始まる直前に肺炎で亡くなっているが、不審死という説もある)。陽性というだけで感染者。武漢の研究所流出(人工ウイルス)説の否定。さほど死者が出ていないにも関わらず(日本は2020年は超過死亡マイナス)感染症2類相当に指定。マスク着用や消毒の強要。行動抑制。毎日の陽性者数や死者数の報道。イベルメクチンの治療薬としての効果の否定(実際には効果があることはほぼ間違いない)。YouTube、ツイッターやフェイスブックなどでの言論統制や国のサイトへの誘導。ウイルスの研究所起源説や陰謀論の否定・・・数え上げたらきりがない。

2021年にワクチン接種が始まったが、当初から「これは怪しい」と直感した。流行が始まってから1年足らずで2か月程度の治験しかしていないワクチンなのに緊急使用許可が下りて世界中で接種開始。しかもmRNAワクチンは動物実験でも成功していない代物。税金による無料のワクチン接種。接種券にロット番号が記載され接種歴はマイナンバーとひも付け。今までなら接種後に何人かの死者が出たら中止になっていたはずだが、まったくそのような気配がない。常軌を逸した事態が進行している。そもそも日本でのコロナ死者は少なく、ワクチン自体が必要とは思えない状況だったのに・・・。

それにも関わらず国も自治体も、大多数の国会議員も治験中で中長期的なリスクが全く分からないワクチンを推奨した。そしてマスコミもリスクを伝えることなく推奨報道ばかりした。その結果何が起きたか? 以下のスナメリオさんのブログ「泣いて生まれてきたけれど」の『報告は氷山の一角!コロナワクチン接種後の副反応、死亡のツイートが多すぎて旋律』シリーズを読めば、どれほどの被害が出ているのかが分かる。そして、それらの事実をマスコミが報じることはない。

泣いて生まれてきたけれど

こうした健康被害が生じる可能性は免疫学者であり分子生物学者である荒川央博士が2020年の春からブログで警告してきたし、実際にその通りになってきている。接種をしてから危険性が分かったのではなく、はじめから指摘されていたことだ。

荒川央さんのブログ

2022年はコロナワクチンが極めて危険であるということが明白になった年だと思っている。打てば打つほど感染が拡大するし、接種者からは揮発性と思われる物質が排出されており、非接種者がそれによって健康被害を受けるといういわゆるシェディングも間違いないだろう。そして、打つたびに増える原因不明の超過死亡。こうした事実だけをとっても、あまりに不可解なワクチンだ。

実際、ワクチン接種後死亡した遺族が被害者遺族の会を結成し、集団訴訟を予定している。当初はワクチンを打てば集団免疫ができて流行が収まると言われていたのに、国民の8割もが接種しても感染拡大が続いている。コロナワクチンは感染抑制どころか感染を促進させ、重症化予防効果もなく、人の免疫を抑制して様々な病気を誘発することが次第に明らかになった。それにも関わらず、政府もマスコミも「打て打て」を繰り返す一年だった。一方で、欧米などでは人々はこのワクチンのおかしさを見抜き、もはやブースター接種をする人はほとんどいないようだ。フロリダ州ではコロナワクチンの接種が犯罪であるとして大陪審が始まった。ワクチンを打ちまくっていた日本人も、おそらく来年はこのワクチンのおかしさに気づくのではなかろうか。あまりに遅すぎるとは思うが・・・。

結局、陰謀論だと言われて批判されてきたことが、現実になっている。私は陰謀論者と言われようが嘘つきと言われようが、このコロナ騒動はほぼ間違いなく意図されたものだろうと思っている。世界経済フォーラムの提唱するグレートリセットへの火ぶたが切られたということだろう。パンデミックを理由に人々の人権を制限し、マスコミを利用して恐怖を煽ってワクチンを打たせる。人に備わっている免疫を破壊して免疫不全を引き起こし死に至らしめる。若者を不妊にして人口増加を抑える。そしてウクライナの戦争も、物価高もグレートリセットの流れに組み込まれたものとしか思えない。

日本ではムーンショットという計画が内閣府のホームページに掲載されているが、いったいどれほどの人がこの計画を知っているのだろう? これももちろんグレートリセットと連動したものだろう。ワクチンに接種によってこれから極端な少子化・労働者人口減少の社会が到来する。それを見込んでの計画としか考えられない。気持ちが悪いのは、グレートリセットと同様に「人々の幸福」を謳っていることだ。幸福という人参をぶら下げて、ごく一部の人がその他の人々を監視・管理・支配する世界へと誘導していくというのがこれらの計画の最終目的だろう。

健康保険証や運転免許証をマイナンバーカードと一体化し、銀行口座とのひもづけも計画されている。個人情報を一元管理し、監視を強化していくのだろう。恐ろしい時代がやってきたものだと背筋が寒くなる。このままのほほんと過ごしていたら、人権もない監視社会、管理社会へと移行していくに違いない。

こんな馬鹿げた計画を阻止できるとしたら、私たち一人ひとりが気づいて抵抗するしかない。まずは、コロナ検査もマスクもワクチン接種もやめるということ。こんな計画がつくられたのは、地球の資源を使い放題にして経済成長を目指した資本主義は間違っていたからに他ならない。永遠の成長などあり得ないし、それを続けていたなら有限の地球は破綻する。私たちが目指すべきは、資本主義に終止符を打って定常経済へと移行し、これ以上の環境破壊を止め、貧富の差をなくし、食糧自給率を高め、自然エネルギーを利用した協力的な社会を構築していくことしかないと思う。果たして人類はそういう選択ができるのだろうか? 困難ではあるけれど、目指さねばならないし、これからは私たちの主体性が試される時代になるのだと思う。

2021年10月30日

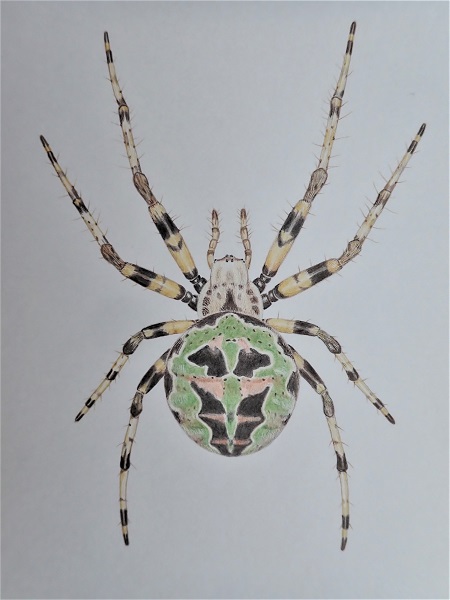

クモの絵を描く楽しみ

前回の記事の最後にクモの標本画のことを書いたら、何と「楽しみにしている」というコメントをいただいた。今まではクモの生殖器や背面図のペン画は描いていたものの、彩色した標本画は描いたことがなかった。今年になって手頃そうな色鉛筆でお遊び感覚でクモの絵を描いてみたら何やらとても楽しく、私の性に合っているようだ。そんなわけでクモの標本画が新たな趣味になった。

ブログでの絵のアップはどうしようかと迷ったが、サイズを少し小さくした画像ならまあいいかと思い、リクエストにお応えして何枚かをアップしようと思う。すべてB6サイズのケント紙に色鉛筆で描いている。いずれも雌。

昆虫だと脚を整えて展足し乾燥標本にするが、体の柔らかいクモの場合はエチルアルコールの液浸標本にする。だから標本によって脚が縮こまっていたり伸びていたり、向きもてんでんばらばら。そんな状態のクモ標本を実体顕微鏡をのぞきながら下描きし、脚を伸ばした標本画に仕上げるので、けっこう厄介だ。しかも、液浸標本は退色していることが多く、特に緑や黄、赤などの色は生時の色がほぼ残らない。そこで彩色の時には写真などを参考することになる。

まずは描きやすそうなものからと、コガネグモ科のクモ(オニグモの仲間で、ほとんどが円網を張る)から描いているので、その中から北方系のものをいくつか選んでみた。

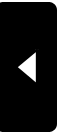

【キタグニオニグモ】

北方針葉樹林に棲む地衣類に擬態した緑色の美しいクモ。北海道の他、本州の山地にも生息しているが多くはないようだ。私がこのクモを始めて見たのは南アルプスの北岳に登ったとき。中腹の標高2200mほどの針葉樹林だった。北海道でも山地の針葉樹林帯(標高ではおよそ700m~1000mほど)に行かないと見られない。腹部の緑色は個体によって変異があり、エメラルドグリーンのものもいる。

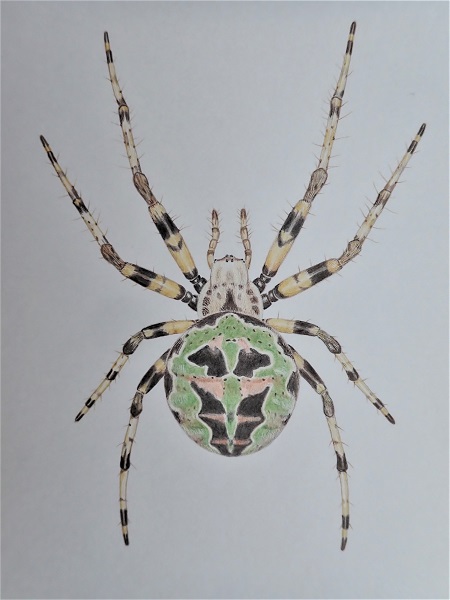

【キンカタハリオニグモ】

このクモも北方針葉樹林に生息し、分布はキタグニオニグモとほぼ重なる。腹部の色彩には変異があるが、両側が緑色をしているものが一般的だ。「日本産クモ類成体図鑑」(東海大学出版会)には腹背が鮮やかな緑色の非常に美しい個体の写真が掲載されているが、私はそのような個体は見たことがない。

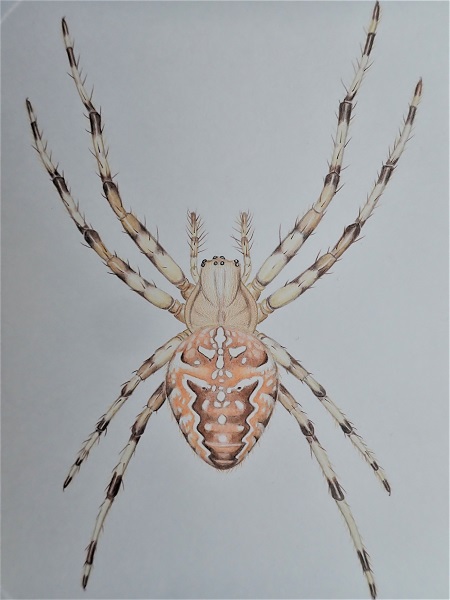

【コウモリオニグモ】

コウモリオニグモは日本では北海道でしか記録されていない。私はハイマツ帯でしか見たことがないが、「日本のクモ」(文一総合出版)には平地から山地に生息するとなっている。腹部の斑紋には変異がある。

【キバナオニグモ】

大型のクモで、北海道では林縁や草地など開けた環境で普通に見られるが、本州では数例の記録があるのみ。私の居住地では近年は少なくなってきたように思う。

【アカオニグモ】

北海道では平地から山地まで草地などの開けた環境に生息するが、本州では高原に行かないと見られない。夏に成熟し、秋が深まるにつれて腹部が赤色に色づき晩秋には深い赤になる。。

【ニワオニグモ】

北海道では主に山地に生息するが、平地でも見られることがある。ただし、平地では定着していないと思われる。本州では稀。オレンジ色のとても美しいクモ。

【マユミオニグモ】

シックな色合いの大型のクモ。山地に生息するが、生息域は限られる。北海道産の個体を元に新種記載されたが、本州中部の高原にも生息しており、オニグモのように建物の軒先などに円網を張る。

【マツダタカネオニグモ】

北海道の固有種。然別火山群などの岩塊地に生息し、岩の間に垂直円網を張る。岩に付着する地衣類に擬態している。雌雄ともに成体が見られるのは6月頃で、盛夏には成体は姿を消してしまう。

ブログでの絵のアップはどうしようかと迷ったが、サイズを少し小さくした画像ならまあいいかと思い、リクエストにお応えして何枚かをアップしようと思う。すべてB6サイズのケント紙に色鉛筆で描いている。いずれも雌。

昆虫だと脚を整えて展足し乾燥標本にするが、体の柔らかいクモの場合はエチルアルコールの液浸標本にする。だから標本によって脚が縮こまっていたり伸びていたり、向きもてんでんばらばら。そんな状態のクモ標本を実体顕微鏡をのぞきながら下描きし、脚を伸ばした標本画に仕上げるので、けっこう厄介だ。しかも、液浸標本は退色していることが多く、特に緑や黄、赤などの色は生時の色がほぼ残らない。そこで彩色の時には写真などを参考することになる。

まずは描きやすそうなものからと、コガネグモ科のクモ(オニグモの仲間で、ほとんどが円網を張る)から描いているので、その中から北方系のものをいくつか選んでみた。

【キタグニオニグモ】

北方針葉樹林に棲む地衣類に擬態した緑色の美しいクモ。北海道の他、本州の山地にも生息しているが多くはないようだ。私がこのクモを始めて見たのは南アルプスの北岳に登ったとき。中腹の標高2200mほどの針葉樹林だった。北海道でも山地の針葉樹林帯(標高ではおよそ700m~1000mほど)に行かないと見られない。腹部の緑色は個体によって変異があり、エメラルドグリーンのものもいる。

【キンカタハリオニグモ】

このクモも北方針葉樹林に生息し、分布はキタグニオニグモとほぼ重なる。腹部の色彩には変異があるが、両側が緑色をしているものが一般的だ。「日本産クモ類成体図鑑」(東海大学出版会)には腹背が鮮やかな緑色の非常に美しい個体の写真が掲載されているが、私はそのような個体は見たことがない。

【コウモリオニグモ】

コウモリオニグモは日本では北海道でしか記録されていない。私はハイマツ帯でしか見たことがないが、「日本のクモ」(文一総合出版)には平地から山地に生息するとなっている。腹部の斑紋には変異がある。

【キバナオニグモ】

大型のクモで、北海道では林縁や草地など開けた環境で普通に見られるが、本州では数例の記録があるのみ。私の居住地では近年は少なくなってきたように思う。

【アカオニグモ】

北海道では平地から山地まで草地などの開けた環境に生息するが、本州では高原に行かないと見られない。夏に成熟し、秋が深まるにつれて腹部が赤色に色づき晩秋には深い赤になる。。

【ニワオニグモ】

北海道では主に山地に生息するが、平地でも見られることがある。ただし、平地では定着していないと思われる。本州では稀。オレンジ色のとても美しいクモ。

【マユミオニグモ】

シックな色合いの大型のクモ。山地に生息するが、生息域は限られる。北海道産の個体を元に新種記載されたが、本州中部の高原にも生息しており、オニグモのように建物の軒先などに円網を張る。

【マツダタカネオニグモ】

北海道の固有種。然別火山群などの岩塊地に生息し、岩の間に垂直円網を張る。岩に付着する地衣類に擬態している。雌雄ともに成体が見られるのは6月頃で、盛夏には成体は姿を消してしまう。

2021年10月19日

昆虫写真の楽しみ

私はこれまで写真を撮って楽しむという趣味はなかった。若い頃は野鳥を見に日本中を旅行したり、登山もしたけれど、そんなときもカメラは持っていかなかったので、旅行とか登山の写真がほとんどない。私の父は小西六(小西六写真工業株式会社)に勤めていて写真好きだったし、母もその影響を受けてか高齢になってもよく写真を撮っていた。しかし、なぜか私は写真に興味を抱くことはなかった。記録写真を撮るために一眼レフのカメラも持ってはいたが、そう頻繁に使っていたわけではない。もちろんこれはフイルムカメラの時代の話だ。

その後、デジカメが主流となり、コンパクトデジカメでもかつての一眼レフのマクロレンズなみの接写撮影が手軽にできるようになってからは、クモの写真なども少しは撮るようになった。それでも写真が趣味ということはなかった。

そんな私が、クモだけではなく昆虫の写真も撮り始めたのは、それまで使っていたコンデジに不具合が生じ、オリンパスのTG-6という超接写撮影ができるコンデジを購入したことがきっかけだ。2020年の春からは、散歩にはいつもこれを持ち歩くようになった。私は子どもの頃から昆虫が好きだったが、野鳥やクモに興味を持つようになってからは昆虫からは遠のいていた。ところが、カメラを持っていると自然と小さな昆虫にも目が行く。不思議なことに、今までは散歩をしていてもほとんど目に留まらなかった数ミリの昆虫にも気づくようになった。しかも昆虫は種類も数もクモよりずっと多い。

そんなわけで、昆虫を見つけるたびについつい写真を撮るようになった。初めて見る昆虫やとびきり色彩や斑紋の美しい種に出会うと、子どもの頃にかえったように胸が高鳴る。写真を撮ればその昆虫の種名が知りたくなり、手持ちの図鑑やネットで調べることになる。私の場合、クモや昆虫の写真を撮りたくてカメラを買ったというより、超接写のできるカメラを手にしたことで今まで以上に小さな生き物に興味がわき、写真を撮りたくなったという感じだ。

ただし、なぜか芸術的な写真を撮りたいという気持ちが全く起きない。というかそういう欲がない。つまり、あくまでも記録写真だ。クモの場合は必要だと思う個体は採集して標本にするが、昆虫まで標本にする気は全くない。その代わり、写真を撮ることで身の回りにどんな昆虫がいるのかということに今まで以上に興味を持つようになった。

もちろん昆虫の場合、写真だけでは同定できない種が沢山いるし、そもそもまだ記載さえされていないものもある。そういう昆虫は種名が分からなくても仕方ない。ただ、写真を撮ることによって、今まで知らなかった昆虫の世界が少しだけ垣間見えるようになった。生態をじっくりと観察するというわけではないが、カメラ一つで毎日の散歩がぐっと楽しくなった。

たまにすれ違う人が、植物やら手すりやらに向かってカメラを構えている私を不思議そうに眺めていることがある。確かに、遠くから見たら何をしているのか分からないだろうし、虫の写真を撮っていることが分かっても、虫などに全く興味がない人にとっては変人にしか見えないのだろう。でも、趣味なんてそんなものだ。

北海道の私の住む地は紅葉も終わり、虫たちの姿もぐっと減ってきた。もう少ししたら雪が積もり、しばらくは虫見散歩、クモ見散歩もできなくなる。冬の間はまたクモの標本画でも描こうと思う。

その後、デジカメが主流となり、コンパクトデジカメでもかつての一眼レフのマクロレンズなみの接写撮影が手軽にできるようになってからは、クモの写真なども少しは撮るようになった。それでも写真が趣味ということはなかった。

そんな私が、クモだけではなく昆虫の写真も撮り始めたのは、それまで使っていたコンデジに不具合が生じ、オリンパスのTG-6という超接写撮影ができるコンデジを購入したことがきっかけだ。2020年の春からは、散歩にはいつもこれを持ち歩くようになった。私は子どもの頃から昆虫が好きだったが、野鳥やクモに興味を持つようになってからは昆虫からは遠のいていた。ところが、カメラを持っていると自然と小さな昆虫にも目が行く。不思議なことに、今までは散歩をしていてもほとんど目に留まらなかった数ミリの昆虫にも気づくようになった。しかも昆虫は種類も数もクモよりずっと多い。

そんなわけで、昆虫を見つけるたびについつい写真を撮るようになった。初めて見る昆虫やとびきり色彩や斑紋の美しい種に出会うと、子どもの頃にかえったように胸が高鳴る。写真を撮ればその昆虫の種名が知りたくなり、手持ちの図鑑やネットで調べることになる。私の場合、クモや昆虫の写真を撮りたくてカメラを買ったというより、超接写のできるカメラを手にしたことで今まで以上に小さな生き物に興味がわき、写真を撮りたくなったという感じだ。

ただし、なぜか芸術的な写真を撮りたいという気持ちが全く起きない。というかそういう欲がない。つまり、あくまでも記録写真だ。クモの場合は必要だと思う個体は採集して標本にするが、昆虫まで標本にする気は全くない。その代わり、写真を撮ることで身の回りにどんな昆虫がいるのかということに今まで以上に興味を持つようになった。

もちろん昆虫の場合、写真だけでは同定できない種が沢山いるし、そもそもまだ記載さえされていないものもある。そういう昆虫は種名が分からなくても仕方ない。ただ、写真を撮ることによって、今まで知らなかった昆虫の世界が少しだけ垣間見えるようになった。生態をじっくりと観察するというわけではないが、カメラ一つで毎日の散歩がぐっと楽しくなった。

たまにすれ違う人が、植物やら手すりやらに向かってカメラを構えている私を不思議そうに眺めていることがある。確かに、遠くから見たら何をしているのか分からないだろうし、虫の写真を撮っていることが分かっても、虫などに全く興味がない人にとっては変人にしか見えないのだろう。でも、趣味なんてそんなものだ。

北海道の私の住む地は紅葉も終わり、虫たちの姿もぐっと減ってきた。もう少ししたら雪が積もり、しばらくは虫見散歩、クモ見散歩もできなくなる。冬の間はまたクモの標本画でも描こうと思う。

2021年06月28日

スギナ撲滅作戦のその後

昨年の6月18日に「スギナ撲滅作戦」という記事を書いた。畑や花壇に生えてくるスギナを毎日除草することで撲滅を目指すという記事だ。あれから一年、どうなったかの報告をしておきたい。

まず昨年は夏まではほぼ毎日のように草取りをしたが、次第に疲れてきて秋には二日に一度とか三日に一度くらいの頻度になった。そんな感じでスギナが伸びてこなくなる頃まで比較的こまめに除草をやった。

今年も5月にはスギナがニョキニョキと顔を出し始めたので、「ああ、一年で撲滅は無理だったか・・・」とちょっとがっかりした。そして昨年のように除草にとりかかったのだが、明らかに楽になった。出てくる数も減ったし、全体的に勢いがなくなってきた。そういえば今年はツクシがほとんど出てこなかった。おそらくツクシを出す余力がなくなったのだろう。

昨年はほぼ毎日30分から1時間くらい除草をしていたが、今年は二日ないしは三日に一度くらいでも問題なく、しかも30分もあれば終わる。やはり、頻繁に刈られてしまうというのはダメージが大きいようだ。昨年頑張った甲斐があったということだろう。

今年いっぱい続ければ、かなり撲滅に近づくのではないかと密かに期待している。

まず昨年は夏まではほぼ毎日のように草取りをしたが、次第に疲れてきて秋には二日に一度とか三日に一度くらいの頻度になった。そんな感じでスギナが伸びてこなくなる頃まで比較的こまめに除草をやった。

今年も5月にはスギナがニョキニョキと顔を出し始めたので、「ああ、一年で撲滅は無理だったか・・・」とちょっとがっかりした。そして昨年のように除草にとりかかったのだが、明らかに楽になった。出てくる数も減ったし、全体的に勢いがなくなってきた。そういえば今年はツクシがほとんど出てこなかった。おそらくツクシを出す余力がなくなったのだろう。

昨年はほぼ毎日30分から1時間くらい除草をしていたが、今年は二日ないしは三日に一度くらいでも問題なく、しかも30分もあれば終わる。やはり、頻繁に刈られてしまうというのはダメージが大きいようだ。昨年頑張った甲斐があったということだろう。

今年いっぱい続ければ、かなり撲滅に近づくのではないかと密かに期待している。

タグ :スギナ

2021年01月02日

ブログタイトルの変更

新年ということもあり、ブログのタイトルとプロフィール画像を変えてみた。プロフィール画像は亜寒帯針葉樹林に棲むキタグニオニグモ。ブログ開設が2007年5月なので、今年の5月で14年になる。最近は更新ものんびりだが、マイペースで更新したいと思っている。

昨年はマクロ撮影のできるコンパクトデジカメ(オリンパスTough TG-6)を購入したこともあり、散歩がてら昆虫やクモの写真を撮るようになった。なかなか良い写真が撮れないが、今年も気長に続けていきたい。気を付けていなければ見過ごしてしまうような小さな昆虫やクモたちの世界は奥深く興味がつきない。そんな昆虫やクモの写真も少しずつ紹介していきたいと思う。

それにしても、生き物たちの減少が著しい。この数十年でどれほどの生物多様性が失われてしまったのかと思うと言葉がない。人類は富と利便性のためにかけがえのない自然環境を壊し収奪してきた。資本主義を終わらせないと地球環境は持たないし人類も終わる。その前に人々は方向転換ができるのだろうか? そんなことをどうしても考えてしまう今日この頃だ。

昨年はマクロ撮影のできるコンパクトデジカメ(オリンパスTough TG-6)を購入したこともあり、散歩がてら昆虫やクモの写真を撮るようになった。なかなか良い写真が撮れないが、今年も気長に続けていきたい。気を付けていなければ見過ごしてしまうような小さな昆虫やクモたちの世界は奥深く興味がつきない。そんな昆虫やクモの写真も少しずつ紹介していきたいと思う。

それにしても、生き物たちの減少が著しい。この数十年でどれほどの生物多様性が失われてしまったのかと思うと言葉がない。人類は富と利便性のためにかけがえのない自然環境を壊し収奪してきた。資本主義を終わらせないと地球環境は持たないし人類も終わる。その前に人々は方向転換ができるのだろうか? そんなことをどうしても考えてしまう今日この頃だ。